Johann im Schlaf

Wie lange eine mit Ungeduld und Vorfreude erwartete Reise auch gedauert haben mag, in der Nacht vor der Heimfahrt schmerzt dem echten Weltenbummler das Herz. Die Straßen und engen Gassen, die man Tage lang durchstreifte, der Klang einer fremden Sprachen, die Läden, Cafés und Restaurants, das Rascheln geschleppter Frauenkleider, das Jauchzen der Kinder, die aus der Schule springen und davonrennen, der Lärm der Fahrzeuge, all das rauscht nun in ganz anderen Tönen im Ohr. Kurz vor dem „Ciao“ oder „Lebewohl“, den Geschmack einer Vielzahl unbekannter Gerichte noch auf der Zunge, überlegt der Reisende wieder und wieder – wie sehr das Heimweh ihn auch drücken mag – ob er den Aufenthalt in der Fremde um einen Tag ausdehnen könnte. Die ganze Nacht sinnt man darüber nach, dass ein Tag mehr oder weniger doch keinen Unterschied mache, dass ein schlechtes Entkommen immer noch besser sei als gar keines. Die Rückkehr bedeutet, sich wieder der Realität zu nähern, wieder im verlorenen Beiwerk der Routine zu existieren und sich an die unterbrochene Arbeit zu begeben. Die Angelegenheiten zu ordnen, mit dem Schreiben fortzufahren, die Wohnung aufzuräumen, andere Menschen zu unterstützen, zu leben, zu arbeiten … Wie köstlich ist dagegen doch die für die Dauer einer Reise angehaltene Zeit, die Stunden, die man damit zubrachte in unbekannten Sprachen geschriebene Büchern zu durchstöbern! Frei von jeder Hektik vor den Werken der Maler und Bildhauer der Region zu stehen, in Träumereien zu versinken und auf diese Weise ihre Geschichte frei und ganz neu zu schreiben, ist ein Vergnügen, das nur sehr wenigen Reiselustigen vergönnt ist. Die ganze Nacht über sinnt der Abreisende von morgen über diese Dinge nach. Am Morgen steht man unwillig auf, zieht sich an. Mit dem „Klack“ des Stempels, der in den Pass gehauen wird, verwandelt sich das Traumheft in eine banales Tagebuch.

Ein Brief mit Verzögerung

In der letzten Nacht meines Aufenthalts in Frankfurt befand auch ich mich in genau diesen Gedanken.

Ich starrte zur Decke meines Pensionszimmers und produzierte Vorwände, um nicht abreisen zu müssen. Was geschähe denn nach meiner Rückkehr, fragte ich mich. Meine Flugbuchung zu ändern, würde ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Mit der Pensionswirtin ließe sich reden, zweifellos könnte ich noch eine Nacht bleiben. So könnte ich noch einmal in die verzauberte Natur Heidelbergs eintauchen. Noch ein langer Morgenspaziergang. Und morgen Nacht? Und die folgenden Nächte? Andere Städte vielleicht? Die Konfrontation mit den gebrochenen Flügeln der Zeit wurde zum Korridor, der sich mir unversehens zum Schlaf auftat. Als ich morgens aufstand, blickte ich meinen abends gepackten Koffer an, setzte meinen breitkrempigen Hut auf den Kopf und drückte auf Ingeborgs Klingel im Obergeschoss, um ihr den Schlüssel zu übergeben. Wie immer öffnete sie mit freundlichem Lächeln die Tür: „Guten Morgen“, sagte sie und fragte, ob ich noch eine Tasse Kaffee mochte, bevor ich ging. Dazu hielt sie mir ein Stück Papier entgegen: „Das ist gestern spät am Abend für dich gekommen, aber ich wollte dich nicht mehr wecken.“ Verblüfft setzte ich mich an den Tisch neben dem Fenster und lauschte einen Moment dem Miauen der Katze, die mir um die Beine strich. Es war ein im alten Stil mit einem Siegel verschlossener Brief war. Offensichtlich war er auf Büttenpapier geschrieben. Aber von wem und wozu? Ein Brief, wo es doch E-Mails, Telefone, Messages gab? Und noch dazu an eine Adresse, an der ich nur vorübergehend wohnte … Außerdem kannte noch nicht einmal meine Familie die Anschrift! „Wie kann das sein?“, murmelte ich auf Türkisch. Ingeborg drehte sich um und fragte, ob ich Milch wollte. „Nein, danke“, antwortete ich. „Wie kommt dieser Brief bloß hierher?“

Sie hob die Brauen und erklärte, gestern im Dunkel der Nacht hätte den Brief ein Mann mit dreieckigem Hut gebracht. Auch sie konnte sich keinen Reim darauf machen, aber sie hatte geglaubt, er könne ein Freund von mir sein, der in Frankfurt oder der Umgebung lebte. Ohne richtig wach zu werden, sei sie wieder zu Bett gegangen.

Ich bat Ingeborg um ein Messer und löste das Siegel vorsichtig vom Brief. Dann öffnete ich das vierfach gefaltete Blatt. Ich versuchte, die ausladende, schräg liegende Schrift zu lesen, doch vergebens. Der Brief war auf Deutsch. Ich war auf Ingeborgs Hilfe angewiesen, die mir neugierig über die Schulter sah. Während ich mich umdrehte, um sie zu bitten, mir den Brief zu übersetzen, fiel mein Blick auf die Unterschrift. Ich musste wohl träumen, denn Realität konnte das unmöglich sein. Ich hatte also schon begonnen zu halluzinieren.

Meine Wirtin begann mit zusammengekniffenen Augen vorzulesen:

„Liebes Fräulein!

Seit Tagen beobachte ich, wie Sie an meinem Hause vorüberspazieren und warte darauf, dass Sie den Rand Ihres Hutes ein wenig lüften, um mir ein Lächeln zu schenken, oder sich womöglich fragen, was es wohl mit diesem Hause in dieser Straße auf sich haben mag, und an meine Türe klopfen. Sie jedoch gehen jedes Mal eiligen Schrittes vorbei, ohne mich mit einem Lächeln zu beglücken. Und ich sehe ihnen sehnsuchtsvoll nach. Ich weiß, dass Sie morgen früh in Ihre Heimat zurückkehren werden. Bleiben Sie mir zuliebe noch einen Tag und kommen Sie augenblicklich her. Ich brauche Sie.

Adresse: Großer Hirschgraben Nummer 23 bis 25

Ihr Sie sehnsuchtsvoll erwartender

Johann Wolfgang Goethe“

Ingeborg ließ den Brief sinken und fing schallend zu lachen an. Sie legte den Brief vor mir auf den Tisch und ließ sich lachend in ihren Sessel sinken.

„Das ist gar nicht so komisch, wenn‘s nach mir geht“, murmelte ich.

„Da nimmt dich jemand schön auf den Arm, Fräulein!“, sagte sie, während sie sich die Tränen von den Wangen wischte. Ich sprang vom Tisch auf, schnappte mir den Brief und ging zur Tür. Meinen Koffer zog ich hinter mir her.

„Nein, Frau Ingeborg!“, rief ich, während ich schon die Treppen hinunter stieg. „Niemand nimmt mich auf den Arm, das ist nur ein verspäteter Brief. Tschüss!“

Beinahe im Laufschritt begab ich mich zur Hauptstraße, hielt ein Taxi an und zischte dem vermutlich türkischen Taxifahrer zu: „Zum Goethehaus.“

Der Ruf des Dichters

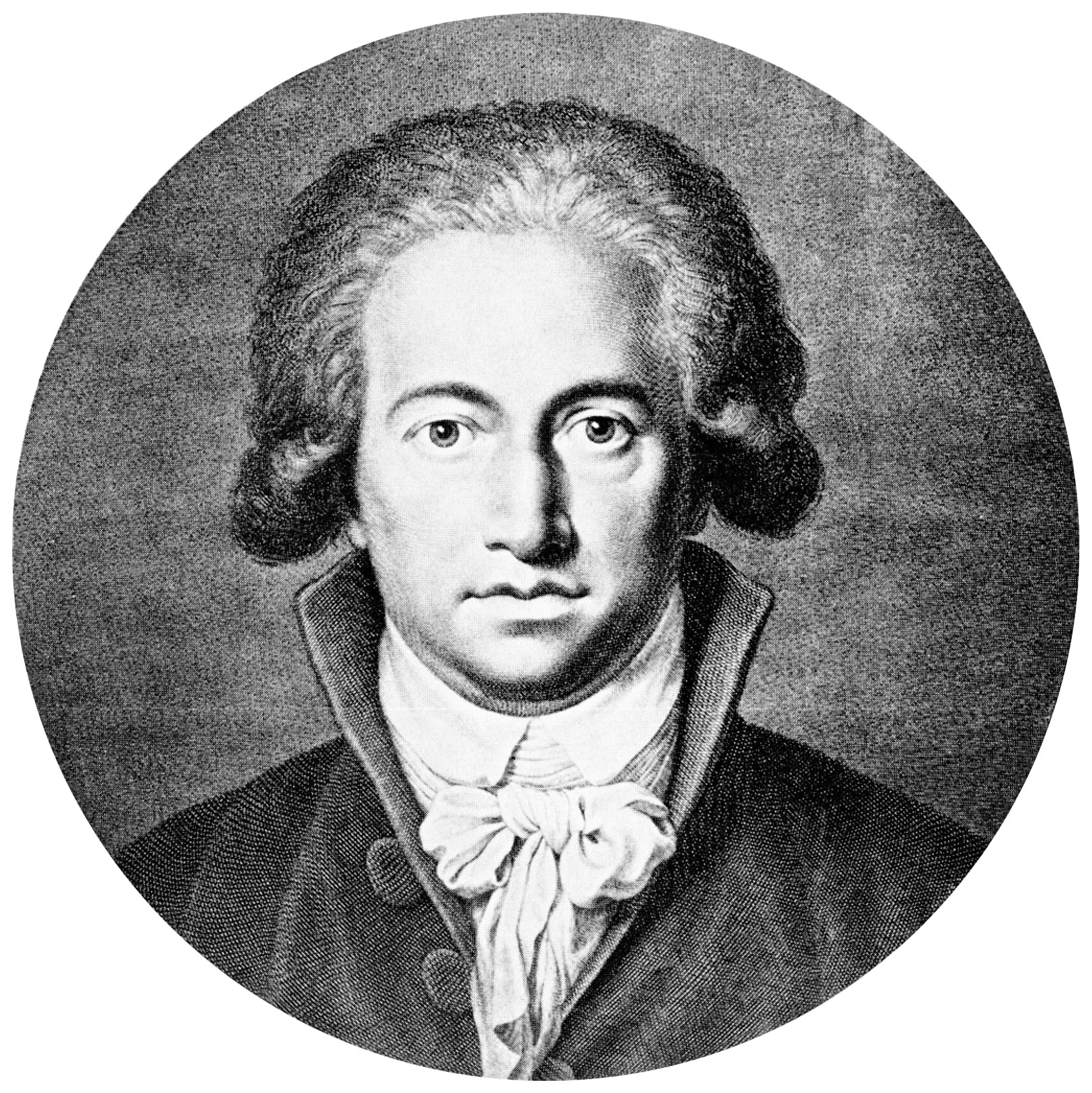

Hinter der Gardine konnte ich die Silhouette erkennen, neigte den Rand meines Huts und lächelte. Der Schatten zog sich vom Fenster zurück. Den Betrag, den man zum Eintritt in das schon vor langer Zeit in ein Museum verwandelte Haus entrichten musste, zählte ich auf den Kassentisch und hinterließ meinen Koffer am Eingang. Ich durchschritt den mit nagelneuen Bodenplatten belegten Eingangsbereich und gelangte in die Diele mit schon etwas abgetretenen Platten, doch als ich an deren Ende vor der prunkvollen alten Holztür stand, stockte ich. Welcher Johann würde mich erwarten? Welcher Goethe hatte mich zu sich gerufen? War es der junge, der seine Lotte verlassen hatte und mit gebrochenem Herzen nach Frankfurt zurückgekehrt war, oder der große Genius mit grauem Haar und wundem Herzen, nachdem er schließlich den Faust vollendet und das Manuskript auf den Tisch gelegt hatte? Ich hob den Riegel nach oben und stieß die Tür auf. Als Erstes erblickte ich die Hand am Geländer der breiten Treppe, die sich auf der linken Seite nach oben schwingt. Ich hörte das Klackern seiner Absätze. Während ich verfolgte, wie er, um mir ein wenig den Atem zu rauben, gemessenen Schritts eine nach der anderen die Stufen herabstieg, bemerkte ich, wie reizvoll es anzusehen war, als das fahle Licht aus der großen Stube hinter der Treppe seine Gestalt nach und nach erhellte. Die erhabenen Stickereien und die silbernen Ränder seines Rocks, der ihm bis über die Knie reichte, glänzten. Über der Culotte, welche die Knie fest umschloss, trug er unter der Weste ein Hemd, dessen Rüschen unter dem Stehkragen des Rocks hervorquollen. Sein Hals war blass. Nun fiel das Licht auf sein kräftiges Kinn. Nacheinander sah ich seine feinen und doch charaktervollen Lippen, die wohlgeformte Nase, den feurigen Blick und die schneeweiße Stirn. Sein dunkelblondes Haar hatte er mit einer schwarzen Kordel im Nacken gebunden. Unbändig quoll eine Locke über den Rand seiner Ohren. Als er die letzte Treppenstufe erreicht hatte, löste er die Hand vom Geländer, um sie mir entgegenzustrecken.

„Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast, Fräulein.“

Seine Wangen leuchteten, als wäre er gerade von einem stundenlangen Ritt mit Bad in einem See zurückgekehrt. In Erregung, Leidenschaft, aber vor allem aufgrund seiner Jugend … Vielleicht kurz bevor er den Werther schrieb. Oder genau zu jener Zeit. So stand er vor mir. Der junge Johann Wolfgang Goethe. Er ergriff meine Hand, um sie an die Lippen zu führen. Dann eröffnete er mir, wie sehr er befürchtet hatte, ich würde die Stadt verlassen, ohne den Brief erhalten zu haben, und zog und presste mich an sich, als umarmte er einen lange vermissten Freund. Vor der riesigen Spiegelkommode standen wir beieinander. Er wollte wissen, warum die Reisende, die sich auf den Spuren von Schriftstellern in unzählige Städte aufgemacht hatte, den Weg in sein Haus nicht gefunden hatte. Ich blickte sein Antlitz im Spiegel an und lachte: „Herr Goethe, Ihr schlechter Ruf als Schürzenjäger hat mich wohl geschreckt. Vielleicht auch war ich nicht bereit, mir die Leiden des jungen Werthers allzu nahe gehen zu lassen. Oder ich fürchtete, dem Mephisto zu begegnen. Fragen Sie nicht weiter.“

Er hob mein Kinn und drehte mein Gesicht zu sich. „Vergänglich sind auch die schönsten Gaben auf Erden / doch was wir mit unseren Gedanken bei den Denkenden bewirken / nur das hat Bestand und bleibt auf immer. / Nun verweil du hier / und teile meine hundertjährge Einsamkeit mit mir / in den Stuben dieses leeren Hauses.“

Die Rückkehr, die mich Erwartenden, der Fortgang des Lebens. Wen interessierte das noch? Mitten in einem endlosen Aufschub bat ich ihn, seinem Knecht zu sagen, er solle meinen Koffer hereinbringen. Und so begannen meine Tage im Goethehaus.

Meine Tage im Goethehaus

In dem riesigen, dreigeschossigen Haus gab es nur uns beide. Er hatte mir das helle Zimmer zur Straße gegeben, dessen Mobiliar aus einem Bett mit messingbeschlagenem Kopfteil, einem Tischchen und einem Ankleidespiegel bestand. Das genügte mir. Wenn wir abends im Schein von Kerzen und Petroleumlampen in seinem Schreibzimmer beisammen saßen, dessen Dielenboden knarrte, forderte er mich auf, mir aus seiner Bibliothek ein Buch auszusuchen. In welcher Sprache dieses auch geschrieben sein mochte, er übersetzte mir, was ich wollte, und erzählte mir unglaubliche Geschichten. Wir sprachen über den Nahen Osten, über die Zeit des Propheten und vor allem über die Wälder. Lass uns zusammen in den Schwarzwald reisen, beharrte er, wenn er etwas zu viel getrunken hatte. Gehen wir, lassen wir uns auf die Erde niedersinken, lauschen wir dem Summen der Insekten. Lass uns Pflanzen sammeln und alle in unseren Heften pressen. Trinken wir noch ein Gläschen, lass uns noch ein wenig das Mainufer entlang reiten.

Die Tage mit diesem Mann, den man in unserer Zeit rühmt, vergingen wie im Flug. Ich vergaß das Leben in meinem Land und überließ mich dem gemächlichen, müßigen Rhythmus des Hauses, des winzigen Gartens und des großen Hofs. Wenn ich mit bloßen Füßen über die weichen Perserteppiche des Raums ging, in dem wir zur frühen Morgenstunde gemeinsam arbeiteten, wenn ich in dem abgenutzten Unterhemd, das ich in einem der Schränke entdeckt hatte, durch seine Bibliothekswände streifte und hie und da stehen blieb, um Johann dabei zuzusehen, wie er ein Sonett schrieb, war ich wie verzaubert. „Musste es etwa so sein: War das Glück eines Menschen zugleich der Quell seines Kummers?“ Mit der Zeit fürchtete ich zusehends, ein Traumbild zu verlieren und schob – wohl wissend um den bevorstehenden Schmerz – den Zeitpunkt meiner Abreise immer weiter hinaus. Wenn ich an all jene Frauen dachte, die Johann verehrten und sich unsterblich in ihn verliebten, wuchs sich jedes Gefühl, das ich zu unterdrücken suchte, um selbst nicht in diese Rolle zu geraten, zu einem riesigen Geschwür auf meiner Haut aus.

Eines Nachts gegen Morgen, als er wieder einmal zu viel getrunken hatte und eingenickt war und ich die Papiere auf seinem Schreibtisch zu ordnen versuchte, las ich unter ihnen eine Passage:

„Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluss bis zu jenen Hügeln das fruchtbare Tal überschaute und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich jene Berge, vom Fuße bis auf zum Gipfel, mit hohen, dichten Bäumen bekleidet, jene Täler in ihren mannigfaltigen Krümmungen von den lieblichsten Wäldern beschattet sah, und der sanfte Fluss zwischen den lispelnden Rohren dahingleitete und die lieben Wolken abspiegelte, die der sanfte Abendwind am Himmel herüberwiegte; wenn ich dann die Vögel um mich den Wald beleben hörte, und die Millionen Mückenschwärme im letzten roten Strahle der Sonne mutig tanzten, und ihr letzter zuckender Blick den summenden Käfer aus seinem Grase befreite, und das Schwirren und Weben um mich her mich auf den Boden aufmerksam machte, und das Moos, das meinem harten Felsen seine Nahrung abzwingt, und das Geniste, das den dürren Sandhügel hinunter wächst, mir das innere, glühende, heilige Leben der Natur eröffnete: wie fasste ich das alles in mein warmes Herz, fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in meiner Seele. […] Es hat sich vor meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen, und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. Kannst du sagen: Das ist! Da alles vorübergeht?“[1]

Ich faltete das Blatt und legte es mir an die Brust. Dann ging ich in den Garten hinter dem Haus und wartete, bis die Kühle mich zur Besinnung brachte.

Das Goethehaus … Das Dichterhaus hinter dem alten Ziehbrunnen, vor dem ich stand. Die ewige Grabstätte meines Phantoms, der Ort meines vorübergehenden Arrests. Der Ort, an dem der große Dichter den Kopf auf ein Kissen bettete, der 1785 an seine enge Freundin Charlotte von Stein die Zeilen schrieb: „Ich habe nur zwei Götter: dich und den Schlaf. Ihr heilet alles an mir was zu heilen ist und seid die wechselsweisen Mittel gegen die bösen Geister.“ Zum ersten Mal, seit ich hierher gekommen war, trat ich aus dem Zauber seiner Kraft und betrachtete dieses Haus, in dem er sein Leben verbracht hatte, mit Realismus. Am Brunnen vorbei ging ich ins Haus und blieb in der Diele stehen, in der ich ihm zum ersten Mal begegnet war. Ich betrachtete die gelbe und die blaue Stube und zu meiner Rechten die Küche.

Ich durchstreifte die Blaue Stube, an deren rundem Esstisch Johann die Reinschrift seines „Götz von Berlichingen“ anfertigen ließ. Und da waren sie: Sein Vater Johann Caspar, seine Mutter und die Schwester, seine einzige Vertraute, Cornelia … Das Klöppelkissen am Fenster diente seiner Mutter, um Spitzen zu klöppeln; all das Porzellan im Rokoko-Stil stammt aus einer der besten Manufakturen der Zeit. In der Gelben Stube indessen sammelte die Mutter alle Erinnerungsstücke, die sie aus Weimar erhielt, weshalb man sie auch Weimarer Salon nennt. Die Küche zur Rechten ist voller Kuchenformen, Kessel und Pfannen. Eine Köchin und zwei Mägde arbeiten in der kleinen Küche. Am Fenster zum Garten hinter dem Haus ist Besenreisig aufgehängt. Eine Pumpe, die mit einem Brunnen im Keller verbunden ist, bringt kühles Wasser auf den Tisch. Ein riesiger Ofen heizt mit seiner Glut den Eingangsbereich des Hauses. Auch wird alles Essen hier gekocht. Die Laternen auf dem Küchenschrank werden angezündet, wenn man zu mitternächtlicher Stunde das Haus verlässt, und die Herren des Hauses werden so empfangen.

Es schien, als spürte ich alle Menschen der Vergangenheit auf einmal auf der Haut. Mich schauderte. Langsam begann ich die Treppe hochzusteigen, die beinahe ein Drittel des Hauses einnimmt. Meine Hand strich über das schmiedeeiserne Geländer und dann über die eingearbeiteten Buchstaben JCG und CEG, die Initialen von Johanns Eltern, um die sich das Eisen windet.

Im Vorsaal oberhalb der Treppe stehen zur Aufbewahrung der Wäsche der Familie monströse Schränke, die von oben auf einen herabzustürzen drohen. Die Kleidung ist so reichhaltig, dass man im Goethehaus nur drei Mal im Jahr Waschtag hält. Johanns Leidenschaft für Italien rührt vielleicht von den römischen Kupferstichen an den Wänden hinter den Schränken. Der Vater Johann Caspar Goethe hatte sie 1740 anfertigen lassen. In der mit einer Peking-Tapete und karmesinroten Vorhängen ausgestatteten Roten Stube empfing man Besuch, versammelte sich, feierte Familienfeste und hob das Glas. Zum Ärgernis von Johann Caspar Goethe, der politisch auf Preußens Seite stand, war während des Siebenjährigen Kriegs der französische „Königsleutnant“ Thoranc in diesem Salon einquartiert; deshalb begrüßt sein Portrait den Besucher im nördlichen Seitenkabinett. Gegenüber des Roten Salons findet sich ein kleines Musikzimmer. Die Familie Goethe liebte die Musik sehr, der Vater spielte sogar Laute, Johann Cello und Cornelia Klavier. Die Mutter trug mit ihrem Gesang zur Hausmusik bei. Über dem roten Clavichord stellt ein Ölgemälde schwülstig die – schon lange nicht mehr unter uns weilende und doch in die Geschichte eingegangene Familie Goethe dar. In dem Gemälde von Johann Corvad Seekatz lächelt die Familie vor idyllischer Landschaft ins Leere. Hinter ihnen sind fünf Kleinkinder abgebildet. Sie stellen die früh verstorbenen fünf Geschwister dar.

Ich stieg in die zweite Etage hoch und betrat den Raum, von dem es heißt, Johann Wolfgang sei hier geboren. Neben dem Fenster hängt eingerahmt die Ausgabe der „Franckfurter Frag- und Anzeigungs-Nachrichten“ vom Datum seiner Taufe am 29. August 1749. Direkt daneben befindet sich das Zimmer seiner Mutter, angefüllt mit Porzellan-Miniaturen. Die Wände des nächsten Zimmers sind bedeckt von in Gold gerahmten Bildern aller Art. Von hier gelangt man weiter in die Bibliothek. Da der Vater viel las, hatte er mit rund 2000 Bänden einen Schatz zusammen getragen, der die Grundlage der Bibliothek bildete, mit der sich Johann Wolfgang Goethe schon in seiner Kindheit die Gelegenheit bot, die verschiedenen Varianten der Erzählung von Dr. Faust zu erkunden.

Die dritte Etage empfängt den Treppensteiger wieder mit einer Wartediele. Hier gibt es ein Zimmer, das man sich gar nicht oft genug anschauen kann. Im Puppentheaterzimmer stellte Johann mit selbst gebastelten Kulissen ein papiernes Schattentheater her. Hier baute er Miniaturwelten auf. Genau in der Zimmermitte steht das Gehäuse des Puppentheaters, das durch Johanns Beschreibung in dem Roman “Wilhelm Meisters theatralische Sendung” zu Ruhm gelangte. Dieses war eigentlich ein Geschenk an den vierjährigen Johann Wolfgang, das ihn immer wieder ermunterte, hoch kreativen Schauspiele zu erfinden.

Und schließlich befindet sich etwas weiter neben der kleinen Mansarde, in die die Windungen des Dachgeschosses ihre Schatten werfen, und dem Kabinett eben jenes Zimmer: Das Zimmer des Dichters!

Ein Kaiserreich! Ein Regime, in dem nur sein Wort zählt! Eine unbeschränkte Herrschaft über Papier und Tinte! Gedichte, Dramen, Satiren, Singspiele und andere Schriften. Vor allem aber der junge Werther! Handzeichnungen, der Schattenriss seiner Lotte und ein Portrait Cornelias zieren die Wände. Was mag ihm wohl beim Zeichnen durch den Sinn gegangen sein? Während er so viele Persönlichkeiten skizzierte? Mit jeder von ihnen wird er ein Zwiegespräch geführt haben, während er sich aus Silhouetten ein Tintenvolk erschuf. Auf dem zierlichen Sofa, das er aus dem Vorsaal hereinzog, legt er sich zum Schlaf, wenn er sich erschöpft fühlt.

Der Dichter aus der Ferne betrachtet

Ich betrachtete den Dichter, der an seinem Tisch schlief, den Kopf leicht in den Hohlraum unter der Armbeuge gesunken. In diesen Tagen schien er ein wenig gealtert. Aus seinem leicht geöffneten Mund drang ein leises Röcheln. Ich musste noch einmal über alles nachdenken, sein Leben noch einmal vor meinem inneren Auge vorüberziehen lassen. Seine Italienreise, den dort durchgemachten Liebesschmerz, die Ausweglosigkeit, in die seine Liebe zu Charlotte von Stein geraten war, das letztendliche Scheitern der der Aufklärung verschriebenen Reformen des Herzogs von Weimar … (Dazu muss unbedingt Melling betrachtet werden.[2])

Doch ich bin jetzt bei dem jungen Johann Wolfgang. In seinen regelmäßigen Atemzügen, die mit Gelassenheit auf das allmähliche Entstehen von Linien in seinem Gesicht treffen, liegt etwas Beruhigendes. Der junge Goethe … Goethe, der mit seinen komplizierten Gedanken zum Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft in scharfer Sprache – auch mittels Satire – die gesellschaftliche Ordnung seiner Zeit kritisierte, der die gesellschaftliche Behinderung der persönlichen Entwicklung klar und deutlich aufzeigte, der in den feudalen Schichten der gesellschaftlichen Klassen ein enormes Hindernis für die persönliche Entwicklung sah.

Ich dachte an das, was George Lukacs über Werther schrieb. Der Junge Werther würde als Liebesgeschichte betrachtet, meinte er. „Ist das richtig? Ja, Werther ist eine der größten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Aber wie jede wirklich poetische Darstellung einer erotischen Tragödie ist auch Werther viel mehr als ein bloßes Liebesdrama. Der junge Goethe führte in diesen Liebeskonflikt mit Erfolg alle großen Probleme des Ringens um die Persönlichkeitsentwicklung ein. Werthers Liebesdrama ist eine tragische Explosion all jener Leidenschaften, die im Leben gewöhnlich isoliert, partiell, abstrakt vorkommen; aber im Werther sind sie im Feuer der leidenschaftlichen Liebe zu einer homogenen, glühenden und strahlenden Masse verschmolzen.“[3]

Hier bewirkte die Welle der Verehrung, welche die Veröffentlichung des Jungen Werthers hervorrief, dass der Sohn von Johann Caspar Goethe nicht lediglich als Jurist wahrgenommen wurde, sondern als Schriftsteller Anerkennung fand. (Man braucht sich nicht zu wundern, dass Johann nach dem Werther in seine produktivste Schaffensperiode eintrat.)

Nachdem Goethe im November 1775 nach Weimar kam, befasste er sich einige Zeit mit Politik und wurde persönlicher Berater des Herzogs. Seine Arbeiten an den Koranauslegungen, die er 1771 begonnen hatte, setzte er hier fort und war damit der erste Literat, der sich in Deutschland dem Islam auf positive Weise näherte.

Als Widersacher der Aristokratie wurde der Einfluss Goethes auf den Ministerrat in Literatenkreisen unterschiedlich eingeschätzt. Während manche Schriftsteller es als Politik der Erneuerung bewerteten, dass Goethe sich mühte, die Bauern von ihrer drückenden Steuerlast zu befreien, hoben andere Kreise hervor, dass Goethe es sowohl befürworte, die Söhne des Landes zum preußischen Heer zwangszurekutieren, als auch sich für Maßnahmen zur Beschränkung der Meinungsfreiheit einsetzte. Goethe votierte zunächst für die Todesstrafe einer Frau, die ihr unehelich geborenes Kind getötet hatte, später hingegen nahm er im Gegensatz dazu in der Tragödie des Gretchen eine von Mitgefühl bestimmte Haltung an. Ob dies jedoch auf Goethes persönlicher Ansicht beruhte oder er sich der Mehrheitsmeinung beugte, lässt sich nicht eruieren.

Der Beziehung zu Charlotte von Stein müde, erfüllt von den Liebesabenteuern seiner Italienreise, als Schürzenjäger berüchtigt, verliebt in Christiane Vulpius, ehelichte er schließlich seine kleine Femme fatale und tat sein Möglichstes, damit sie in der Gesellschaft akzeptiert wurde … der müde Dichter. Dass man ihn nach dem Tod nicht in Ruhe ließ, rief er selbst durch sein Schreiben herbei. War er eine Zeitlang auch in Vergessen geraten, so wurde er später zum größten deutschen Dichter ausgerufen. Unter der Erde mögen seine Gebeine auseinandergefallen sein – wer weiß? Doch seine Seele …

Seine Seele, die das Haus, in dem er sein Leben zubrachte, einfach nicht verlassen kann, die den Werther, der es Tag für Tag unterlässt, zum Zeitpunkt seines Todes zurückzukehren, täglich neu schreibt. Ich habe sie vor mir. Sie liegt im Schlaf.

Goethe im Schlaf

So, wie er vor mir lag, müsste ich ihn verlassen und fortgehen. Während er im Traum den Zauber der Theater wieder erlebte, die er in Venedig besucht hatte, und im Dunst der Kanäle die Gondeln vorbeiziehen sah, als ein Zittern seiner Mundwinkel verriet, dass er die Erregung in den unschuldigen Blicken, die seinem Blick begegneten, wieder spürte, müsste ich mich wegstehlen. Ich fürchtete mich nicht davor, mich in ein Gespenst zu verwandeln, in diesem riesigen Haus ein Gast zu werden, der in einen Koffer passte, das Geschwätz der Knechte und Küchenmägde auf mich zu ziehen, falls ich bliebe, und auch nicht davor, dass eines Tages Johanns Familie auftauchen könnte. Dass plötzlich eines Morgens Lotte, Stein oder Vulpius vor mir stehen und ihren Geliebten für sich reklamieren könnten, auch nicht vor den umhergeisternden übrigen Seelen … Mehr als die Furcht war es der Schoß der Literatur, dem ich entfloh.

Mich nicht von den vielen Geschichten und Märchen in verschiedenen Sprachen trennen zu können, denen ich jeden neuen Tag lauschte, damit fortzufahren, in jedem einzelnen Zimmer dieses Hauses genüsslich nach Spuren der Geschichte zu suchen, tanzend in Johanns Armen verzaubert das Rückgrat des Hauses hinabzusteigen, den Mann zu lieben, der mir den Orient so quicklebendig beschrieb, das Pferd nicht zügeln zu können, auf dem ich an seiner Seite zum Schwarzwald ritt … War all das denn Furcht? Versuchte ich, seiner Faszination, seinem übermächtigen Charakter und seiner Leidenschaft, die wie meine eigene für die Natur brannte, zu entkommen, indem ich meinen Rückzug nach innen auf vereinfachende Weise bloß seinen Worten, Sprüchen und Erzählungen zuschrieb? Warum wollte ich jetzt so schnell wie möglich aus dem Goethehaus weglaufen, wo ich doch bei ihm noch weiter beflügelt werden und eines Tages, wenn ich nach Hause zurückkehrte, das Geschehene in allen Einzelheiten und in aller Ausführlichkeit niederschreiben könnte?

Denn ich wusste, was er schrieb. Und ich gehe mit diesen Zeilen:

„Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: ich betaue mit Tropfen des Himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen wird der Wanderer kommen, kommen der mich sah in meiner Schönheit, ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht finden.–“[4]

Er bewegte sich ein wenig und schlug den herunterhängenden Arm unter den Kopf. Das rosa Licht des anbrechenden Tags fiel auf sein dunkelblondes Haar und schimmerte zwischen den Härchen. Ich trat näher. Leise zog ich das schwarze Band aus seinem Nacken, mit dem er das Haar hinten sammelte und band es mir um den Hals. Dann strich ich mit den Fingern zärtlich über die Locken, die ihm an die Wangen reichten. Er murmelte etwas, erwachte aber nicht. Ich wünschte mir, dass Goethes Schlaf immer in diesem Moment verharren und so wie jetzt bleiben möge. Leuchtend, strahlend …

Das Unterhemd zog ich aus, faltete es und legte es auf den Schreibtisch. So wie ich anfangs durch die Tür gekommen war, meinen kleinen Koffer hinter mir herziehend, so brach ich auf nach Hause.

[1] Die Leiden des jungen Werther, Am 18. August.

[2] Anton Ignaz Melling, geb. 1763 in Karlsruhe, Architekt und Maler am Osmanischen Hof von Sultan Selim III. in Istanbul, fertigte hoch realistische, detaillierte, deskriptive Gemälde, Zeichnungen und Stiche an, die das Leben und die Architektur Istanbuls wiedergeben. Seit 1803 lebte er in Paris. Gest. 1831.

[3] Georg Lukács, Goethe and His Age, s. 45: Original English quote: „Generally Werther is regarded as a love story. Is that correct? Yes, Werther is one of the greatest love stories in world literature. But like every really great poetic expression of erotic tragedy Werther provides much more than a mere tragedy of love. Young Goethe succeeded in introducing organically into this loveconflict all the great problems of the struggle for the development of personality. Werther’s tragedy of love is a tragic explosion of all those passions which usually occur in life in a divided, partial, abstract way; but in Werther they are fused, in the fire of passionate love into a homogenous, glowing and radiant mass.“

[4] Die Leiden des jungen Werther, Am 20. Dezember.

*Aus dem Türkischen von Eva Lacour

Be First to Comment